Educational & Practical Material |

教育・実践用資料

高校生・高専生が制作する「リアル脱出ゲーム」の「物語」

: 「リアル脱出ゲーム甲子園」に応募された企画書の分析から

Ishida Kimi | 石田 喜美

Yokohama National University |

横浜国立大学

How to Cite :

Ishida, Kimi. 2025. "Kōkōsei/kōsen-sei ga seisaku suru `riaru dasshutsu gēmu' no `monogatari':`Riaru Dasshutsu Gēmu Kōshien' ni ōbo sareta kikaku-sho no bunseki kara" [The 'Stories' of Real Escape Games Created by High School and Technical College Students: An Analysis of Proposals Submitted to the 'National High School Real Escape Game Creators Championship']. Japanese Journal of Analog Role-Playing Game Studies , 6: 35j-48j.

引用方法 :

石田 喜美. 2025.「高校生・高専生が制作する「リアル脱出ゲーム」の「物語」:「リアル脱出ゲーム甲子園」に応募された企画書の分析から」『RPG学研究』6号: 35j-48j.

DOI:

10.14989/jarps_6_35j

要約

[0.1]

現在,日本において,ゲームの世界と現実の世界を交差させるようなゲームが広くプレイされている.そのうちのひとつが「リアル脱出ゲーム」である.本稿では,高校生等がいかにゲームと現実との重ね合わせを楽しむようなゲームを制作するのかという問いを立て,「物語」に着目しながら,高校生等が制作するゲームの特徴を集計・分析することを試みた.Salen

and

Zimmermanの「物語の遊びとしてのゲーム」で紹介している理論的枠組みをもとにそのゲームの特徴を分析したのち,「リアル脱出ゲーム甲子園」に応募された企画書における「物語」を,テキストマイニングによって集計・分析した.その結果,高校生等が,(1)「謎を解き,脱出する」という固定的な「ストーリーの出来事」を踏襲したり盗用したりしながら自身のゲームを生み出していること,

(2)

日常の現実世界を「架空世界」の視点から捉え直すことによって,ゲームの「架空世界」のためのリソースを見出していることが明らかになった.

[0.2]

キーワード :リアル脱出ゲーム,脱出ゲーム,物語,高校生

Abstract

[0.3] Since the early 2010s, many people

in Japan have played ARG-like games that blur the boundary between the

game world and the real world. One of the most commercially successful

examples is SCRAP’s Real Escape Game, typically described as a game in

which players, acting as “protagonists” of a particular “story,” attempt

to escape by solving puzzles. Yet the precise role of “story” or

“narrative” in these games remains ambiguous. This article examines how

“narrative” functions as a tool of the trade in Real Escape Games, and

in particular how high school students conceptualize and employ it when

creating their own games. Drawing on Salen and Zimmerman’s theoretical

framework of games as narrative play, we first clarify the

characteristics of “narratives” in Real Escape Games. We then conduct a

text-mining analysis of the proposals submitted to the National High

School Real Escape Game Creators Championship, in order to investigate

how students position and utilize “narratives” in their original

designs. The analysis reveals two key findings: (1) students create

their games by adopting or appropriating the fixed “story events” of

solving puzzles and escaping, and (2) they reinterpret everyday reality

from the perspective of a “fictional world,” thereby identifying

resources to construct the fictional settings of their games.

[0.4] Keywords : escape

rooms, high-school students, narrative, Real Escape Game

1. はじめに

[1.1]

日本では,2010年前後から2010年代前半にかけて,ゲームと現実との重ね合わせを楽しむようなさまざまなゲームが生み出され,広まってきた.『TRENDY

日経トレンディ』2010年7月号は「ひそかなトレンド」を示すキーワードのひとつに「代替現実ゲーム(Augmented

Reality Game)」(以下,ARG) (日経BP 2010, 114–115 )

を挙げ,このような動向を紹介している.また2012年3月16日の朝日新聞夕刊は,「ゲームの世界 実体験」と題し,西洋剣術を学ぶことのできる会員制スクール「キャッスル・ティンタジェル(Castle

Tintagel)」とSCRAP社の「リアル脱出ゲーム(Real Escape

Game)」(以下,REG)を紹介している (塩田

2012 ) .これらの記事では,共通してREGが事例として取り上げられている.このことに示唆されるように,REGは,日本において,いかにゲームと現実との重ね合わせが楽しまれているかを知るうえで欠かせない存在であるといえる.

[1.2]

REGは,ARGから連なる「脱出ゲーム(Escape

rooms)」(以下,ER)の歴史を考えるうえでも重要である.たとえばHall (2021 ; 2022 ) は,1980年代以後に生じた共有空間への新たなまなざし,2000年代に登場したARG,そしてオンライン脱出ゲーム「クリムゾン・ルーム(CRIMSON

ROOM)」(高木敏光 2004 )

の流行のなかでER業界の誕生を位置づけている.Hallは,その歴史記述のなかで,ERの下地を創り出した三者のうち一者に同社を挙げている(2022,

136–141 ) .本稿では,このような文脈にある日本のREGに焦点を当てる.

2. 先行研究の検討:「脱出ゲーム」の教育活用

[2.1]

2010年代中盤以後,REGをはじめとした謎解き型ゲームの流行を受け,ERの教育活用の試みが行われるようになった.Veldkamp

et al. (2020 )

によるシステマティックレビューによると、2017年以後、教育を目的としたERが多数開発され実践されてきたことがわかる

(Veldkamp et al. 2020,

12–16 ) .また日本においては,医療教育の分野で,ERの教育活用に関するレビュー論文が発表されているほか

(村岡千種・淺田義和

2021 ) ,福山(2024)が「ゲームを利用した教育・学習の新しい潮流」と題する論考のなかで,近年の潮流のひとつとしてERを活用した教育の事例を紹介している

(福山佑樹 2024,

19–21 ) .REGについては,SCRAP社が公益財団法人日本漢字能力検定協会と共同開発した「不思議な漢字洞窟からの脱出」

(SCRAP・日本漢字能力検定協会 2017 )

が開発されている.

[2.2]

このように,ERやREGの教育活用が多く提案され,実践されてきた.一方,それらの焦点は,もっぱら,ゲームをプレイする側の経験に置かれていた.つまり,ゲームを制作する側,提供・運営する側の経験にはほとんど目が向けられて来なかったのである.

そのため,これまでも大学生らによる教育目的のER開発は行われてきたものの

(長谷川敦史

2015 ) ,そこで彼らがいかなるERを制作したのか,ゲーム制作によって何を経験したのかなどの実態はほとんど明らかにされてこなかった.そのため今後は,ゲームを制作すること,提供・運営することがいかなる経験を可能にするのか,それはいかなる学習と結びつきうるのかを議論していく必要がある.

3. 本稿の目的

[3.1]

以上のような課題に取り組むための入口として,本稿ではERやREGのゲーム制作に着目した調査を行うこととした.具体的には,高校生・高専生(以下,高校生等)を対象としたゲーム開発選手権「リアル脱出ゲーム甲子園(The

National Real Escape Game High School Creators

Championship)」を取り上げ,本選手権に応募する高校生等が,前述したようなREGの特性(1.参照)をいかに踏まえながら,いかに自分たちのゲームを制作したのかを明らかにすることを目的とする.

[3.2]

SCRAP社によると,本選手権は「各地の高校の文化祭などでも脱出ゲームが作られてきました」(SCRAP 2022 )

という認識のもと,同社が提供してきた「物語体験」(同上)をきっかけとして,各地で生徒たちが独自のゲームや「物語」を生み出してきたことへの感謝の念から企画されたものであるという(同上).つまり,かつて消費者としてREGと出会いその「物語体験」を踏まえながら,独自のREGを制作しようとする高校生等が,本選手権の参加者として見込まれているのだ.高校生等は,自身のREGの経験に基づき,それを解釈し直しながら自身のゲームをデザインするだろう.

[3.3]

本稿のねらいは,高校生等によって制作されたREGとはいかなるものであるかを調査することで,「物語体験」を再解釈しながら新たな「物語」としてのゲームを制作することとはいかなる経験であるかを知るための,基礎資料を提供することである.そのため以下の議論では,まず,同社がREGにおける「物語体験」と呼ぶものの実態を明らかにする.ゲームデザインにおける「物語」に関する理論的枠組みを踏まえ、同社がこれまで提供してきたREGの「物語」とはいかなるものであったかを整理したうえで、高校生等によって制作されたREGにおける「物語」の特徴を集計・分析し,その全体傾向を示す.

4. 「物語の遊び」としての「リアル脱出ゲーム」

[4.1]

REGにおける「物語」とは何か.それはゲームデザイン上どのようなものとして位置づけられてきたのか.

[4.2]

この点について議論するために,本稿ではSalen and Zimmerman (2003 ; 2019 ) が「物語の遊びとしてのゲーム」のなかで提起している理論的枠組みを用いる.ゲームにおける「物語」については,Juul

(2005 ) による「6つの物語の定義」(2016, 192–193 )

などいくつか参照すべき理論的枠組みがあるが,本稿ではSalen and

Zimmermanの理論的枠組みを採用することとした.その理由は以下のとおりである.REGの作品のなかには,後述する『謎解きの宴』のように,「架空世界(fictional

world)」がほぼ存在せず,あたかも現実世界内のみでの「創発的物語(emergent

narrative)」を生み出すことをプレイヤーたちが楽しんでいるかのように見えるゲームが存在する.このようなゲームプレイで経験される「物語」は,あたかも存在しないかのように見える「虚構世界」と「(創発的)物語」とが絡み合うことによって生じている.Salen

and

Zimmermanはこれらを「物語の遊びとしてのゲーム」の異なる側面として説明している.本稿では,このように,「物語の遊びとしてのゲーム」を複数の側面から成るものと捉えることで,「物語」と「虚構世界」の重ね合わせによって創出される独特な「物語体験」のありようを可視化できるのではないかと考えた.

[4.3] Salen and

Zimmermanは,「ゲームとはどのような物語なのか」を議論するうえで有用な2つの概念枠組みを提示している.1つは,「固定した〔物語〕」/「創発する〔物語〕」という区別

(2019,

79 )

であり,もう1つが「架空世界」/「ストーリーの出来事」である. Salen and

Zimmermanによれば,これらは一見相互に対応しあっているように見えるが,実は,別の概念軸による二分法であり,対応関係はない.後者の対概念は,「プレイヤーが想像力でもってそのゲームのストーリーに参加するという水準」(同上)を踏まえたものであり,前者とは異なる.事実,「固定した〔物語〕」の要素も,「創発する〔物語〕」の要素も,どちらも,ゲーム内における「架空世界」や「ストーリーの出来事」を構築し明瞭化することに貢献しうる.

[4.4]

以下,この枠組みを用いて,「物語の遊びとしてのゲーム」としてのREGの特徴を確認する.2025年3月現在,SCRAP社はREGについて,「遊園地や野球場,学校,そして地下鉄やライブ会場などさまざまな場所を舞台として,あなたが物語の主人公となって謎を解き,脱出を試みる体験型ゲーム・イベント」と説明している.

この説明内には「舞台」と「物語」という語が登場する.これを「架空世界」/「ストーリーの出来事」という対概念を用いて整理するとREGの特徴を次のように整理することができる.

[4.5]

1つめに,現実世界にある場所が,「架空世界」構築の出発点となるという特徴がある.前述したように,REGでは,「遊園地や野球場,学校,そして地下鉄やライブ会場などさまざまな場所」,すなわち,現実世界にあるさまざまな場所が「舞台」となる.そのため,それが「架空世界」を構築するための出発点となる.ここで注意しておきたいのは,それがあくまで出発点に過ぎないということだ.それは「架空世界」の構築において影響を及ぼすが,それによって「架空世界」が決定されるわけではなく,その影響の及ぼし方には幅がある.初台玉井病院スタジオにて開催された『ある廃病院からの脱出』(SCRAP 2012 )

のように,「舞台」となる場所やそこにあるモノ自体によって「架空世界」が構築されるケースがある一方,あらかじめ設定された「固定した〔物語〕」が持ち込まれることで,「架空世界」が構築されるケースもある.後者のようなゲームの場合には,「固定した〔物語〕」の果たす役割が大きく,プレイヤー自身がゲームプレイの際に持ち込む想像力の役割は小さい.これとは反対に,前者のようなゲーム,すなわち,「架空世界」の構築が「舞台」となる場所やそこにあるモノによって行われる場合,それらに対してプレイヤー自身が持ち込む想像力が決定的に重要な役割を果たすことになる.

[4.6]

REGにおける「物語」の2つめの特徴は,「謎を解き,脱出する」という固定した「ストーリーの出来事」の「主人公」として,プレイヤーを位置づけることだ.これはすなわち,REGと呼ばれるすべてのゲームにおいて,「謎を解き,脱出する」という「固定した〔物語〕」が設定されていることを意味する.清松・グループSNE

(2020 )

は,いわゆる「謎解き要素」が,テーブルトーク・ロールプレイングゲーム(TRPG)において頻繁に登場する遊びの要素でありながら,一方でそれが「ゲーム進行を阻害する要因」にもなると指摘する(同上,

8).特に複数人でプレイすることが前提となるTRPGにおいて「謎解き要素」は,プレイヤーたちを行き詰らせ,物語の進行を停滞させる原因となる危険性がある(同上,

8-9).

TRPGにおいて「プレイヤーは,キャラクターとして会話を楽しみ,ストーリーを追いかけ,ときには自らそのストーリーを作り出して」いく(同上,

5).このとき「謎解き要素」は会話を楽しみ,共同的に作り出される「ストーリーの出来事」をより面白いものにするための仕掛けにはなりえるが,それ自体が「ストーリーの出来事」を決定するわけではない.

これとは対照的に,REGでは,「謎を解き,脱出する」という,固定された「ストーリーの出来事」が不動のものとして存在する.

[4.7]

一方,REGでは,「謎を解き,脱出する」という部分以外については,そこに「固定した〔物語〕」を設定するか否かという点も含め,すべてがゲームデザイナーの裁量に委ねられている.そのため『謎解きの宴』のように,「謎を解き,脱出する」以外の「固定した〔物語〕」がほぼ存在せず,

会場に集まった人々が創発的に「ストーリーの出来事」を生み出していくケースもあれば,「亡くなった同級生女子から贈られた謎を解いていくという青春物語」(大塚正美・山添美穂 2017, 55 )

をプレイヤーが体験していくような仕掛けを有するゲーム (SCRAP 2016 ) もある.

[4.8]

このようにREGは,「架空世界」および「ストーリーの出来事」のそれぞれにおいて,「固定した〔物語〕」/「創発する〔物語〕」を異なるバランスで導入してきた.ゲームデザイナーがあらかじめ設定する「固定した〔物語〕」によって「架空世界」のほとんどが構築される場合もあれば,会場となる「舞台」の場所やそこにあるモノに対してプレイヤーが想像力を働かせることによって,あるいはそこでのゲームプレイを通じたやりとりによって「創発する〔物語〕」が生み出され,それが「架空世界」を構築する場合もある.「ストーリーの出来事」においても,「謎を解き,脱出する」という共通点がある一方で,プレイヤーが「なぜ,謎を解くのか」「なぜ,脱出することが必要なのか」を説明するために,積極的に「固定した〔物語〕」が導入される場合とそうでない場合がある.以上をまとめたものが,図1である.

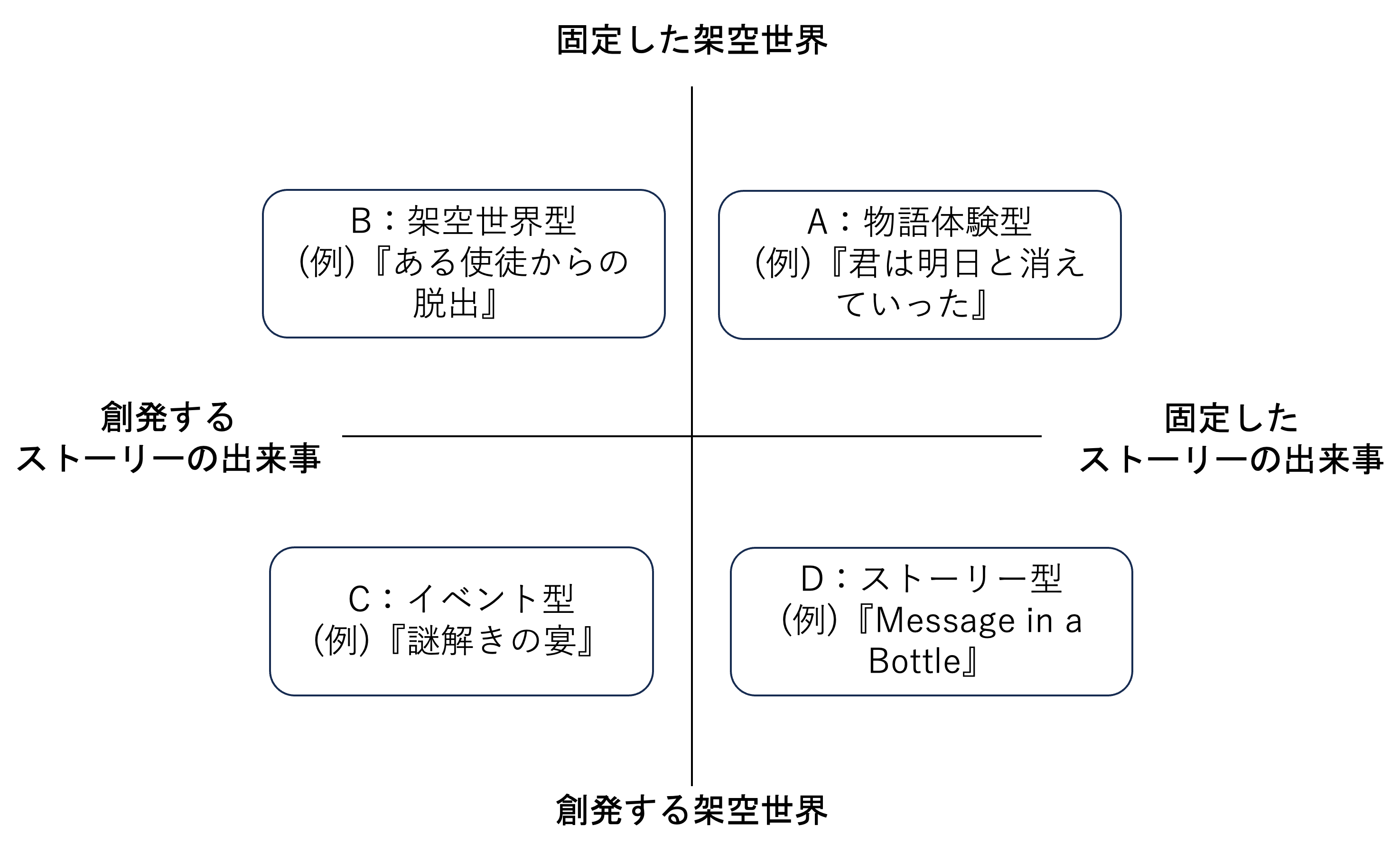

図1:

REGにおける「架空世界」/「ストーリーの出来事」.

[4.9]

図1は,「架空世界」と「ストーリーの出来事」の2軸から成る.2つの軸は,それぞれ「固定」と「創発」という2つの極を持ち,これらの組み合わせによって,4つの象限が構成される.象限Aは「架空世界」「ストーリーの出来事」ともに「固定した〔物語〕」によって構築がなされるゲーム,象限Bは「固定した〔物語〕」によって構築された「架空世界」を有するが,「ストーリーの出来事」そのものは会場となる場やそこにあるモノおよびゲームプレイを通じた人々のやりとりによって構築されるゲーム,象限Cは「架空世界」「ストーリーの出来事」ともに会場となる場所やそこでの人々のやりとりによって構築されていくゲーム,象限Dは,あらかじめ設定された「固定した〔物語〕」によって「ストーリーの出来事」が展開するものの,それがプレイされる「架空世界」の構築はプレイヤーやゲームプレイを通じたやりとりに委ねられているゲームが該当する.図1では,象限Aに相当する例として,オリジナルのアニメーション作品が制作されるなど,プレイヤー自身が「架空世界」「ストーリーの出来事」に深く関与していく仕組みの施されたゲーム『君は明日と消えていった』

(SCRAP 2016 )

を挙げた.象限Bは象限Aと対照的に,「ストーリーの出来事」そのものは,「舞台」となる会場自体あるいはゲームプレイ上生じるやりとりから構築されるゲームである.図1ではそのような例として,『新世紀エヴァンゲリオン』の「架空世界」を用いた設定を用いつつ,「(「使徒」が襲ってきたため)謎を解き,脱出する」というシンプルな「ストーリーの出来事」のみが用いられたゲーム

(SCRAP 2011 ; SCRAP 2013a )

を挙げた.「架空世界」「ストーリーの出来事」ともに「創発する〔物語〕」によって構築される象限Cの例としては,前述の『謎解きの宴』を挙げた.象限Dにあたるゲームとしては,プレイヤー自身の物語として,一連の「ストーリーの出来事」が示されていくものが含まれると考え,プレイヤー自身(「あなた」)が海辺で手紙の入ったガラス瓶を拾うという設定から始まるオンライン型のREG

(SCRAP 2023 ) を挙げた.

5. 「リアル脱出ゲーム甲子園」の概要

[5.1] 「リアル脱出ゲーム甲子園(The

National Real Escape Game High School Creators

Championship)」(以下,REG甲子園)は,高校生等に向けて実施されているREGの選手権であり,正式名称は「全国高校生リアル脱出ゲーム制作選手権『リアル脱出ゲーム甲子園』」である.主催者は,「リアル脱出ゲーム甲子園」大会事務局であり

(「リアル脱出ゲーム甲子園」大会事務局,

2025a ; 2025b ) .

SCRAP社が本選手権の企画・運営を担っている.SCRAP (2022 )

では,同選手権の始動に関して,次のように告知されていた.

[5.2]

株式会社SCRAPは,謎解きを通じての「物語体験」を提供する会社として,リアル脱出ゲームを15年以上制作してきました.

[5.3]

このように,REG甲子園は,同社がこれまで「謎解きを通じて『物語体験』」を提供してきており,それをもとに日本全国の生徒たちが類似ゲームを製作してきたことへの認識に基づいて実施されている.その目的は,それら生徒たちの制作したゲームに「光が当たる場所」を作ることであるとされている.

[5.4]

REG甲子園は,同じ学校法人に所属する高校生等3~10人の団体で応募することが求められており,応募できるREGの形式も厳密に決められている.具体的には,「ホール型」と呼ばれる形式のゲームをデザインする必要がある.「ホール型」とは,プレイヤーがあらかじめ決められた人数ごとにわかれ,ゲームのスタート時にすべてのチームが一斉にゲームプレイを始め,制限時間以内でゲームプレイを終了する形式のゲームを意味する.REG甲子園では、1チームの人数を4名、制限時間を30分と定めている.また「リアル脱出ゲーム甲子園」大会事務局

(2025b )

では,第4回REG甲子園の公演全体の制限時間(ゲームプレイ時間30分を含む)を最大

60分,会場を幅約9メートル,奥行約6.6メートルの教室と定めている.REG甲子園に応募する生徒たちは,このような時間・場所・形式の制限を踏まえてゲームをデザインする必要がある.なお本選の会場については,「リアル脱出ゲーム甲子園」大会事務局

(2025b )

にて「東京都内の学校施設」と示されている.事実,第1回大会本選は,「謎」をテーマとしたテーマパーク「TOKYO

MYSTERY CIRCUS」で開催されているものの,

第2回大会以後の本選は「東京都内の学校施設」で開催されてきた.第2回大会本選は,学校法人井之頭学園藤村女子中学・高等学校,

第3回大会本選は学校法人嘉悦学園かえつ有明中学・高等学校で実施されたことを公式ホームページで確認することができる.

また第4回大会は,桜美林大学新宿キャンパスで開催されることが発表された.

[5.5] 応募は,Google

Formに設定された「企画書提出フォーム」から行う(同上:

3).ここで企画書として提出が求められる内容は,①ゲームタイトル,②物語設定,③ゲームシステム,④ゲームの進行,⑤リード文,⑥作品のメインビジュアルである.ゲームデザイン上,考える必要のある項目(①~④)の他,プレイヤーを募集する際の告知に必要な情報(⑤・⑥)が求められている点に特徴がある

(「リアル脱出ゲーム甲子園」大会事務局 2025c ) .

[5.6]

REG甲子園は,現在までに3回実施されている.2022年9月から12月に開催された第1回の出場団体数は26団体,2023年4月から8月にかけて開催された第2回は15団体,2024年3月から8月にかけて開催された第3回は25団体である.第1回・第2回の本選出場団体数は計10団体(第1回4団体,第2回6団体)であるが,そのうち3団体の制作したゲームが,「TOKYO

MYSTERY CIRCUS」およびSCRAP社運営店舗で公演されている (Calette 2022–2023 ; NAZO NEVERLAND 2023–2024 ;

なわもんどき

2023–2024 ) .また第2回では,本選出場団体6団体のうち2団体の制作したゲームが同社運営店舗で公演された他,『ある自動販売機からの脱出』

(NAZO NEVERLAND 2023–2024 )

が,2023年12月から2024年1月にかけて行われた東京公演終了後,名古屋や仙台,札幌など

7都市での追加公演が行われた (SCRAP

2024 ) .これによって,東京近郊在住者のみならず,日本全国の高校生に,高校生制作のREGにアクセスする機会が提供された.

6. リサーチクエスチョンと仮説

[6.1]

以上の議論をまとめたうえで,本稿のリサーチクエスチョンとそれに対する仮説を示す.

[6.2]

「物語の遊び」としてのREGの特徴は,(1)現実世界にある場所が,「架空世界」構築の出発点となること,および,(2)「謎を解き,脱出する」という「固定した〔物語〕」の「ストーリーの出来事」を持ち,その「主人公」として,プレイヤーを位置づけることであった.これは,デジタルゲームにおける「創発的物語」とは対照的であるといえる.デジタルゲーム上の「創発的物語」は,ゲームによって提供される固定的な「架空世界」の中で生み出される「人間同士の出来事群からなる虚構世界としての物語」(ユール 2016 )

である.つまり固定的な「架空世界」において営まれる人間同士のやりとりから生み出される創発的な「ストーリーの出来事」だ.これに対しREGにおいては,現実世界を出発点として創発的に生み出される「架空世界」(1)のなかで,「固定した〔物語〕」としての「ストーリーの出来事」(2)が展開されていく.この固定した「ストーリーの出来事」/創発的な「架空世界」という特徴――それは限界でもあり,可能性でもある――を,高校生たちがいかに踏まえながら,自身らのREGを生み出したのか.これが本稿のリサーチクエスチョンである.

[6.3]

(RQ) 高校生等は,固定した「ストーリーの出来事」/創発的な「架空世界」というREGの特徴を踏まえながら,いかに自身らのゲームを生み出すのか.

[6.4]

このリサーチクエスチョンに対しては,次のような仮説を立てることができるだろう.

[6.5]

まず「ストーリーの出来事」については,REG自体が,「謎を解き,脱出する」という固定した「ストーリーの出来事」を特徴とすることから,これについては既存のゲームの慣例を踏襲せざるを得ないことが予想される.

[6.6]

REGを制作するにあたってより自由な発想を持ち込むことができるのは,「架空世界」の方であろう.一方,5.で示したように,「リアル脱出ゲーム甲子園」大会事務局

(「リアル脱出ゲーム甲子園」大会事務局

2025b )

では,公演全体の制限時間・場所の制限を厳密に設けており,また会場が「東京都内の学校施設」であることも説明されている。REGにおいては,現実世界にある場所を「架空世界」構築の出発点とすることが求められるため,このような会場の条件を考慮した結果,学校や教室といった「架空世界」が選択されることが予想される.

[6.7]

以上の仮説を踏まえた上で,高校生等が制作したREGの企画書の傾向を確認する.

7. 分析対象

[7.1] 本稿では,第1回

(2022年9~12月開催)および第2回

(2023年4~8月開催)に応募された企画書の集計・分析を行った.前述したように,第2回大会後,本選出場団体のうち2団体のゲームがSCRAP社の運営する店舗で公演され,さらに『ある自動販売機からの脱出』が全国公演となり大きな影響力を持ったと考えられることから

,本稿では第1回・第2回のみを分析対象とした.

[7.2]

分析に用いたデータは,REG甲子園第1回出場団体26団体,第2回出場団体15団体が,予選エントリー時に提出した計41の企画書である.5.で示したように企画書の提出はGoogle

Formに設定された「企画書提出フォーム」から行うことになっている.このようにして提出されたすべての企画書データについて,「リアル脱出ゲーム甲子園」大会事務局より,研究調査目的で使用するという条件でデータの利用について許諾を得た.

[7.3]

企画書に記載されている項目は複数があるが(5.参照),本稿が集計・分析の対象としたのは,そのうち3つである.1つめは,「タイトル」だ.これについては一覧を作成し,全体傾向のみを確認することとした.2つめは「物語設定」のデータである.これは,第1回・第2回ともに企画書に記載することが求められていた項目(3.参照)であった.3つめは「ゲームの推しポイント」である.これは,「タイトル」「物語設定」とは異なり,第2回のみ企画書への記載が求められていた項目である.

[7.4]

なお「物語設定」の字数制限は第1回・第2回ともに500字,「ゲームの推しポイント」は200字であった.

8. 分析方法

[8.1]

「タイトル」以外の分析にあたっては,計量テキスト分析のためのアプリケーション「KH

Corder 3」を用いた.

「物語設定」「ゲームの推しポイント」の分析にあたっては,はじめにデータの下処理として,形態素解析器「ChaSen(茶筌)」によるテキストの形態素解析を行ったうえで,頻出する語を確認した.

[8.2]

「物語設定」の分析にあたっては,形態素解析を行った後,頻出語の確認を行った.「KH

Corder

3」を用いて,出現回数の多いものから順に,出現語をリスト化し,上位から順にその語がいかなる文脈で登場した語なのかを確認し,これに基づき,結果の解釈・考察を行った.

[8.3]

「ゲームの推しポイント」についても同様に,形態素解析を行った後,

出現回数の多いものから順に,出現語をリスト化した.これも「物語設定」同様に,上位に登場する語から順に,いかなる文脈で登場する語であるのかを確認した.なお「ゲームの推しポイント」については,第2回のみのデータしかないため,その分析結果については「物語設定」の分析結果を解釈するための補足として用いることとした.

9. 分析結果(a).

「タイトル」:「リアル脱出ゲーム」における慣例の踏襲

[9.1]

はじめに,生徒たちが構築しようとしたREGのタイトル一覧を示す(表1).

表1 — 生徒たちが制作したREGのタイトル.

出場回 No. タイトル

第1回 1-1 囚われの魔術高専からの脱出

1-2 局長からの挑戦状!?謎を解き磁石祭を隕石から守れ!

1-3 極寒のペンションからの脱出

1-4 犯人はお前だ!!

1-5 銀行からの脱出

1-6 祈りの消えゆく可能星からの脱出

1-7 謎多き恋バナからの脱出

1-8 懐かしさのあるこども部屋からの脱出

1-9 ◼️◼️◼️◼️からの脱出

1-10 リトル・ワールドからの脱出

1-11 自動販売機がある図書館からの脱出

1-12 留年からの脱出

1-13 本能寺からの脱出

1-14 幼き南国の精霊が宿りし廃校からの脱出~ぼくとあそびましょ~

1-15 魔女狩り村からの脱出

1-16 非リアからの脱出

1-17 爆弾だらけの部屋からの脱出

1-18 近未来研究所の危機からの脱出

1-19 部室に眠る最後のセリフ

1-20 ひまわり畑からの脱出

1-21 未知の脅威の脱出からの脱出

1-22 おかしなブラック校則からの脱出

1-23 初めて作ったリアル脱出ゲームからの脱出

1-24 被験体001からの脱出

1-25 謎解き先生からの卒業

1-26 死刑執行参拾分前からの脱出

第2回 2-1 僕等のブルートリロジー

2-2 ボトルシップからの脱出

2-3 とある理科室からの脱出

2-4 光なき終の世界からの脱出

2-5 AntiClockWise―戻りゆく時間からの脱出

2-6 未知の惑星の重力圏からの脱出

2-7 ほしぞら図書館の秘密の夜

2-8 ある自動販売機からの脱出

2-9 「おかしなハッピーエンドからの脱出~童話『ヘンゼルとグレーテル』より~

2-10 おばけ旅館からの脱出 ~謎だらけの修学旅行~

2-11 宇宙エレベーターからの脱出

2-12 放課後の秘密基地からの脱出

2-13 体育倉庫からの脱出したくない!

2-14 学園探偵 松岡楓の備忘録

2-15 謎に包まれたバーからの脱出 〜30分後、あなたがいるのは天国か地獄〜

[9.2]

REGでは,そのほとんどにおいてタイトルに「脱出」という語が用いられているが,高校生等が応募した企画書においてもこの慣例は踏襲されており,全体タイトル中

34タイトル(82.9%)に,「脱出」という語が見られた.一方,従来のREGのタイトルを踏まえつつ,それをパロディ化するかたちで「脱出」という語を用いていると思われるものもあり注目に値する(1-23,

2-13).多くの団体は旧来のREGの慣例を踏襲するかたちでゲームデザインを行っているが,それとは別に,自身の表現したい「架空世界」や「ストーリーの出来事」を表現しようとしたり,従来の慣例をパロディ化したりするかたちで新たな表現を行おうとする団体が存在することが,ここから確認できる.

10. 分析結果(b).

「物語」:共通する「ストーリーの出来事」と「架空世界」としての学校

[10.1]

次に,生徒たちが,自身のデザインするゲームのなかでいかなる「物語」を構築しようとしていたかを,企画書の「物語設定」に記載された内容から確認していこう.前述した方法でテキストの形態素解析を行ったのち,その頻出語を抽出した.表2に,10回以上の出現が見られる語を示す.

表2 — 「物語設定」内に頻出する語(10回以上).

抽出語 出現回数

脱出 57

謎 45

解く 27

時間 25

部屋 25

高校 18

ゲーム 17

果たして 15

人 15

世界 14

出る 13

装置 13

目 13

今 12

前 12

来る 12

解き明かす 11

研究所 11

見つける 11

言う 11

宇宙 10

家 10

課題 10

思う 10

手紙 10

生徒 10

[10.2]

タイトルと同様,「物語」を説明する語においても,「脱出」という語が多く登場している.「謎」(45回)という語も,「脱出」と同様,企画書の合計数より多く登場する.併せて「解く」(27回)という語も,これらよりは少ないものの,頻出している.これらの語は,REGすべてに共通する「ストーリーの出来事」,すなわち,「謎を解き,脱出する」(2.参照)に直接関わる語であり,これらは,REGにおいて共通する「ストーリーの出来事」が,企画書内の「物語」にも書かれていることを示している.タイトル同様,多くの高校生等は,旧来のREGの「ストーリーの出来事」を踏襲しながら自身の「物語」を構築しようとしていることがわかる.次に続く「時間」(25回)は,ゲームを実施するにあたっての具体的な指示内容に関わる内容と考えられる.3.に示したように,REG甲子園では,「ホール型」のゲームをデザインすることが求められるため,そこには明確な時間の制限がある.そのため,その時間制限が「架空世界」や「ストーリーの出来事」のなかでいかなる意味を持つものであるかを示す必要がある.

[10.3]

注目すべきは,それ以後に続く,「架空世界」に関わると思われる語である.「部屋」(25回)と「高校」(18回)がそれにあたる.このうち「部屋」は,第一義的には家屋の一区画を意味するが,それのみならず,旅館やホテル等も含めた生活のための建造物の一区画を意味する言葉であり,より広く「脱出」する対象としての閉鎖された空間を示す語として用いられていると推測される.これに対し,「高校」はより具体的な「架空世界」を示す語である.これと関連して「生徒」(10回)(表1参照)や「学園」(9回),「学校」「高専」(7回)など,学校に関連する語は他にもみられる.学校内に設置された教室を示す語(「図書館」「体育館(倉庫)」)も見られる.これらを含めると,「架空世界」として,高校・高等専門学校を中心とした学校を選ぶゲームが多く存在することがわかる.

11. 分析結果(c). 「推しポイント」:「リアル」その追求

[11.1]

では,このような「ストーリーの出来事」や「架空世界」は,ゲームデザインにおいてどのような機能を持つものとして位置づけられているのだろうか.これを明らかにするため,第2回大会時のみに設置された「推しポイント」の記載内容と関わらせながら,上記の結果を解釈してみたい.

[11.2]

第2回に出場した15団体が提出した企画書の「推しポイント」に見られる頻出語を抽出した(表3).なお,「リアル」という語については,名詞に続くかたちで使用されているもの(例「リアル脱出ゲーム」)が4回,形容動詞「リアルな」という形式で使用されているものが3回であった.

表3では,それらを合算し「リアル」を(計)7回と数えたうえで集計を行った.

表3 — 「推しポイント」内に頻出する語(4回以上).

抽出語 出現回数

謎 21

ゲーム 14

脱出 14

解く 12

楽しめる 11

公演 9

リアル 7

ギミック 6

世界 6

作る 5

プレイヤー 4

会場 4

現実 4

好き 4

実際 4

設定 4

体験 4

[11.3]

上位4位までが「謎」(21回),「ゲーム」(14回),「脱出」(12回),

「解く」であり,ここにも「謎を解き,脱出する」という共通した「ストーリーの出来事」の影響が見られる.それらに続き,「楽しめる」(11回)が頻出語となっていることから,「謎を解き,脱出する」ことを述べたうえでそれらが「楽しめる」ことをアピールするものが多いことが推察できる.具体的なアピールポイントと思われる語としては「ギミック」(6回),「世界」(6回)および「会場」「設定」「体験」(各4回)が挙げられており,「物語」に関わる内容(「世界」「会場」「設定」)も,「ギミック」や「体験」と同様に重視されていることがわかる.

[11.4]

注目したいのは,これらの語に並んで,現実世界との関わりについて言及する「リアル」(7回),「現実」「実際」(各4回)といった語が頻出することだ.「リアル」の出現回数には,「リアル脱出ゲーム」という複合語の一部として使用されているケース(3回)が含まれるが,それ以外は,「リアル(な)」という語が他の語を形容するために用いられている.高校生等がいかなる「リアル」をアピールしているかを確認するため,以下,このようなかたちで「リアル」という語が登場している文を示す.

学校へ毎日通っているリアル高校生の作る「理科室」という物.

…自分たちの学校をモデルとすることで,作品にリアルな深みが出ていると思います!

…世界がどんどん失われて行っているという,超リアルな切迫感を感じることができるぞ!

…,ただのパズルではなく,リアルな問題解決に取り組んでいるような満足感を得られる.

[11.5]

これらは大きく2つに分けることができる.「1」「2」は,自分たちが日常的に接する高校等の学校・教室を「架空世界」として設定することで生じる「リアル」さをアピールしようとするものであり,これは「架空世界」に持ち込まれた「固定した〔物語〕」に関わる.一方,「3」「4」は,プレイヤーがゲームプレイ中に行う活動や体験の「リアル」さをアピールするものであり,こちらは「架空世界」「ストーリーの出来事」の両者を生み出すような「創発する〔物語〕」に関わる.学校は,「架空世界」に持ち込まれる「固定した〔物語〕」として機能するものとみられていることがわかる.

12. 考察

[12.1]

本稿におけるリサーチクエスチョンは,次のとおりであった.

[12.2]

(RQ) 高校生等は,固定した「ストーリーの出来事」/創発的な「架空世界」というREGの特徴を踏まえながら,いかに自身らのゲームを生み出すのか.

[12.3]

このリサーチクエスチョンに対して,本稿では,2つの仮説を立てた.1つめは「ストーリーの出来事」に関する仮説である.REGは,「謎を解き,脱出する」という固定的な「ストーリーの出来事」を有するという特徴があるため,高校生等の企画書においても同様の「ストーリーの出来事」が見られるであろうと予想した.2つめは「架空世界」に関する仮説である.REGにおいて「架空世界」は,現実世界を出発点として,プレイヤー自身が創発的に構築するものである.そのためそのゲームデザインにおいてもその時間的・場所的な条件を考慮せざるを得ない.一方REG甲子園では,時間的・場所的な条件が厳密に定められており,さらに,その会場が,東京都内の学校であることが明示されている.そのため,高校生等の制作する企画書では,学校や教室を「架空世界」として設定するものが多くなると予想した.これらの仮説に沿って,分析で見られた結果について考察する.

[12.4]

1つめの「ストーリーの出来事」に関する仮説については,おおむね仮説どおりの結果が見られた.REG甲子園に出場する高校生等は「謎を解き,脱出する」という共通の「固定した〔物語〕」を主軸にしながら,自身のゲームを制作していた.一方,仮説とは異なるゲームも存在していた.それは,REGが「謎を解き,脱出する」という固定した「ストーリーの出来事」を有することを前提に,それをパロディ化するようなゲームである.たとえば,あえて「脱出しない」ことを目指すゲーム(なわもんどき

2023-2024)がそれに当たる.第3回REG甲子園本選出場作である「脱出しただけなのに」

(謎解き愛好会

2024 ) は,

REGにおいて「脱出」に成功したことが「ストーリーの出来事」の発端となり,「脱出成功」の状態から,「脱出失敗」の状態へと戻すことを目指すゲームであり,これもそのような事例といえるだろう.これらのゲームの存在は,固定した「ストーリーの出来事」そのものを,新たな「ストーリーの出来事」を呼びこむためのリソースとして活用しようとする高校生等の存在を示している.

[12.5]

2つめの「架空世界」に関する仮説についても,予想に沿った結果を確認できた.企画書内の「物語設定」に書かれた文章には,「高校」「学園」「学校」「高専」など,学校を示す語が多く用いられていた(10.).一方,「推しポイント」の分析(11.)からは,それらが時間的・場所的な条件に依るものというよりも,むしろ,高校生等の日常世界との結びつきのなかで「リアル」さをアピールするリソースとして活用されていることが確認できた.つまり,高校生等は,自身にとってごく身近な存在である一方で,ポピュラーカルチャーのコンテンツなどの舞台としても多く登場する学校を,「固定した〔物語〕」として持ち込むという戦略を採っていたのである.事実,第1回優勝作品

(Calette

2022–2023 ) ,第1回審査員特別賞作品 (成田高等学校クイズ研究同好会 2022–2023 ) ,

第2回準優勝作品 (なわもんどき

2023–2024 )

は,いずれも学校や学校内にある一室を「架空世界」として設定していた.

13. 結論

[13.1]

本稿では,ERやREGが、ゲームの世界と現実の世界との重ね合わせを楽しむゲームであるという前提に立ち,高校生等がいかなるかたちで,このような特徴を有するゲームを制作したのかを明らかにすることを目的としていた.とくにREGにおける「物語」に着目し,高校生等が,いかに既存のゲームを踏まえながら,新たな「物語」としてのゲームを制作しているかを見出そうと試みた.

[13.2]

これまでの議論を踏まえて結論を示すとすれば,次のようになろう.

「固定した〔物語〕」の踏襲/盗用によって,「ストーリーの出来事」を生み出す

「架空世界」という視点から日常の現実世界を捉え直し,日常のなかにリソースを見出す

[13.3]

REGにおける「物語」の特徴は,固定的な「ストーリーの出来事」/創発的な「架空世界」を有することであった.このうち前者は,高校生等にとってゲーム制作に参入するためのハードルを下げるものとして機能する.「ストーリーの出来事」が「固定した〔物語〕」であればあるほど,物語創作の経験のない者が制作に着手するためのハードルは下がる.しかしそれは,他方で,自由な創作へのハードルにもなる.そのような中,「ストーリーの出来事」が固定的であること自体を逆手にとり,それをパロディ化するような「ストーリーの出来事」を有するゲームが複数生み出されていることも12.で確認した.高校生等は,固定的な「ストーリーの出来事」を踏襲することで,あるいはそれを盗用することで,自身のゲームを制作していた.

[13.4]

後者の特徴,すなわち,プレイヤー自身が現実世界を出発点として「架空世界」を生み出すことについて,高校生等が採った戦略は「学校」を舞台とすることであった.「学校」は,ゲームプレイが行われる会場,すなわち現実世界でもある一方,高校生等が日常で接する身近な場でもある.高校生等は,「学校」という舞台の「リアル」さを,自身のゲームの魅力としてアピールしていた.高校生等は,REGを制作する際に,まずは日常の現実世界に着目し,「架空世界」のリソースとしての日常の事物を再発見していった.彼らにとっては,このようにして見出される「リアル」さこそが,ゲームの世界と現実の世界との重ね合わせを楽しむゲームを考案する際に不可欠なものだったのではないか.

[13.5]

前述したように,2010年代以後,日本でもさまざまな分野でERやREGの教育活用の試みが行われている(2.参照).近年では,学校における教育活動の一環として,児童・生徒等がERやREGの制作に取り組む事例も見られ,それらの実践報告を共有するための場づくりも行われてきている

(EdTechZine編集部

2024a ; EdTechZine編集部

2024b ) .本稿は,教育活動として,そのようなゲーム制作の実践を行おうとする教育者にとって有用な資料となると思われる.本稿ではREGの「物語」を分析的に捉えるための枠組みを示すともに,高校生たちが実際にどのような発想でいかなるREGを制作したのかを整理し,提示した.また高校生等が既存のゲームをいかに活用しながら,「ストーリーの出来事」や「架空世界」を考案したかを考察によって示した.これらの知見は,高校生等に向けた教育のみならず,小学校や中学校での実践,大学生での実践を考案する際のヒントを提供することにもつながるだろう.今後,本稿が,現場での実践を支えるための基礎資料として活用されることを期待したい.

附記

[14.1] 本研究は,JSPS科研費

JP24K06256の助成を受けて実施された.なお本研究の実施にあたっては,「リアル脱出ゲーム甲子園」大会事務局より,データ提供および原稿確認の協力を得た.

注記

例外として石田(2020 )

がある.石田は,教員養成課程の学生を対象にSCRAP・日本漢字能力検定協会

(2017 )

のプレイを体験する場を設けたのち、同ゲームを漢字学習教材として位置づけそれを教材分析させる実践を行った.これはERやREGをプレイすること自体による学習ではなく,ゲームを教材として解釈しなおすことによる学習に着目している点で,他と異なるアプローチによる実践と評価できよう.

これに類する枠組みとして,荒木 (荒木飛呂彦 2015 )

による,漫画の「基本四大構造」を挙げることができる.荒木は漫画の「基本四大構造」を,「キャラクター」「ストーリー」「世界観」「テーマ」から成るものと説明する.荒木が説明する対象はあくまで漫画であるが,「ストーリー」と「世界観」を区別するという考え方は,本稿で採用したSalen

and Zimmerman (2019 ) の枠組みと通底するところがある.

https://realdgame.jp/about

(2025年9月30日取得)

清松・SNE (2020 ) のリプレイでは,シナリオの各所にパズルやクイズ等のかたちで示される「謎」が登場する.プレイヤーたちはその「謎」を解くことで物語を先に進めることができる.「謎」が提示されるたびに,ノンプレイヤーキャラクター(NPC)の「冒険者」が登場し,プレイヤーたち演ずるキャラクターともに「謎」を考えてくれる.1人目のNPCは「戦うには役に立つが,パズルには何の助けにもならない」(清松みゆき・グループSNE

2020,

61 ) .実時間で5分間が経つとこのNPCが退場し新たに「闘いの助っ人としては一段落ちるが,ヒントは言える」(同上)NPCが登場する.さらに時間が経つとこのNPCも退場となり戦闘上では役に立たないがより解答に近いヒントを与えるNPCが登場するというシステムが採用されている.これによってプレイヤーはTRPGにおいて付加的な遊びの要素である「謎解き要素」を楽しみつつそれによって物語の進行を大きく停滞させることなく,プレイを展開することができる.

大塚・山添 (2017 )

によると,初めて「リアル脱出ゲーム」と名付けられたのは,2007年9月30日に平安女学院で開催された「ある女子校の教室からの脱出」である.一方,SCRAP

(2013b ) および大塚・山添 (2017 )

のどちらにおいても『謎解きの宴』が挙げられていることから,『謎解きの宴』を「リアル脱出ゲーム」に含まれるものと捉えた.

このときあらかじめプレイヤーに提示されていたテキストは以下のとおりであるとされている.『ふと目が覚めると,あなたは見知らぬ部屋に閉じ込められている.周りには見知らぬ男女.部屋にはさまざまなアイテムや暗号が隠されている.あなたは仲間と協力して時間内にこの部屋から脱出しなくてはならない.』(ふくもり 2017, 98 ) .

第1回本選の開催会場については公開されていない.この情報は「リアル脱出ゲーム甲子園」大会事務局より、2025年6月21日付にメールで得た回答に基づいている.

第2回大会:https://realdgame.jp/koshien/2023/index.html

(2025年9月30日取得)

第3回大会:https://realdgame.jp/koshien/2024/index.html

(2025年9月30日取得)

第3回では,NAZO NEVERLAND (2023–2024 )

に影響を受けたと思われる「架空世界」の設定を用いた企画書が増えたようだ.予選審査員のひとりである堺谷光は,第3回の予選審査員コメントとして「これまで,リアル脱出ゲーム甲子園に応募された作品は学校を舞台とするものが多かったのですが,前回『ある自動販売機からの脱出』(NAZO NEVERLAND 2023–2024 : 引用者注)

が優勝したこともあってか,特殊な設定を組み込んだ作品が増えたように感じました.」と述べている

(「リアル脱出ゲーム甲子園」大会事務局 2024 ) .

応募された企画データの著作上の権利については,「大会参加ハンドブック」に「応募した企画書は,大会期間中または終了後に,個人情報を除いて一般に公開される場合があり,企画書を提出した時点で本大会事務局に対して公開を許諾したことになります」

(「リアル脱出ゲーム甲子園」大会事務局 2025b,

5 ) との記載がある.

https://khcoder.net

(2025年9月30日取得)

https://chasen-legacy.osdn.jp

(2025年9月30日取得)

https://realdgame.jp/koshien/2024/index.html

(2025年9月30日取得)

参考文献

荒木飛呂彦. 2015. 『荒木飛呂彦の漫画術』. 東京: 集英社.

EdTechZine編集部. 2024a.

「小学校教育×「リアル脱出ゲーム」づくりの可能性を考えるイベントが8月8日に開催」.

『EdTechZine』.

https://edtechzine.jp/article/detail/11180

(2025年9月30日 取得).

———. 2024b.

「小学校教育×「リアル脱出ゲーム」づくりの第2回研究会が12月13日にオンライン開催,ゲストはSCRAPの山辺哲識氏」.

『EdTechZine』.

https://edtechzine.jp/article/detail/11584

(2025年9月30日 取得).

ふくもりみほ. 2017.

「ドキュメント 謎解きの宴:証言構成・第1回リアル脱出ゲーム」. 『10th

Anniversaryリアル脱出ゲームのすべて』, 97–103. 東京: SCRAP出版.

福山佑樹. 2024.

「ゲームを利用した教育・学習の新しい潮流:アナログゲーム・脱出ゲーム・クロスリアリティの観点から」.

『コンピュータ&エデュケーション』 56: 18–23.

Hall, Laura E. 2021. 『Planning Your Escape: Strategy Secrets to Make

You an Escape Room Superstar』. New York: S&S/Simon Element.

ホールローラ E. 2022. 『あなたも脱出できる 脱出ゲームのすべて』. 安田均

Ed. 羽田紗久椰 Trans. 神戸: グループSNE.

長谷川敦史. 2015.

「大学図書館における「脱出ゲーム」とゲーミフィケーションの可能性」.

『ふみくら:早稲田大学図書館報』 87: 2–4.

石田喜美. 2020.

「ゲーム型教材の分析を通じて主体性育成について考える:リアル脱出ゲーム型漢字学習教材「不思議な漢字洞窟からの脱出」を用いた実践事例から」.

『横浜国大国語教育研究』 45: 2–15.

Juul, Jesper. 2005. 『Half-Real: Video Games between Real Rules and

Fictional Worlds』 [Half-Real]. Cambridge: The MIT Press.

ユールイェスパー. 2016. 『ハーフリアル:虚実のあいだのビデオゲーム』.

松永伸司 Trans. 立川: ニューゲームズオーダー.

清松みゆき・グループSNE. 2020.

『ソード・ワールド2.5リプレイ ‘魔域’ ×脱出』. 東京:

KADOKAWA.

村岡千種・淺田義和. 2021. 「医療教育における脱出ゲーム活用の現状と課題」.

『日本教育工学会論文誌』 44 (Suppl.): 65–68.

日経BP. 2010. 「第2部 最新キーワード編 ゲーム 代替現実ゲーム」.

『TRENDY 日経トレンディ』 308: 114–115.

大塚正美・山添美穂. 2017. 「10 Years Archive 10年間の公演記録」. 『10th

Anniversaryリアル脱出ゲームのすべて』, 33–57. 東京: SCRAP出版.

Salen, Katie・Eric Zimmerman. 2003. 『Rules of Play: Game Design

Fundamentals』. Cambridge: The MIT Press.

サレンケイティ・ジマーマンエリック. 2019. 『ルールズ・オブ・プレイ:

ゲームデザインの基礎 1-4』. 山本貴光 Trans. 立川:

ニューゲームズオーダー.

SCRAP. 2013a. 「ある使徒からの脱出」. 『リアル脱出ゲーム公式過去問題集』,

35–45. 東京: スモール出版.

———. 2013b. 「リアル脱出ゲームリスト」.

『リアル脱出ゲーム公式過去問題集』, 9–21. 東京: スモール出版.

———. 2022. 「キミが作ったリアル脱出ゲームで日本一を目指せ!

no.1高校生クリエイターを決めるリアル脱出ゲーム制作選手権

「リアル脱出ゲーム甲子園」開催決定!」. 『リアル脱出ゲーム』.

https://realdgame.jp/news/2022/09/koshien.html

(2025年9月30日 取得).

———. 2024.

「自動販売機の

‘中の人’ という斬新な設定とシステムで謎を解く『ある自動販売機からの脱出』

北海道から福岡まで全国7都市にて追加開催決定!:東京公演が大好評のもと終了した,第2回リアル脱出ゲーム甲子園優勝作品をプレイできる!」.

『SCRAP』.

https://www.scrapmagazine.com/news/jihanki0215/

(2025年9月30日 取得).

塩田麻衣子. 2012. 「ゲームの世界 実体験」. 『朝日新聞』, March 16, 夕刊:

8.

Veldkamp, Alice・Liesbeth van de Grint・Marie-Christine P. J.

Knippels・Wouter R. van Joolingen. 2020. 「Escape education: A systematic

review on escape rooms in education」. 『Educational Research Review』

31: 1–18.

「リアル脱出ゲーム甲子園」大会事務局. 2024. 「第3回大会概要」.

『リアル脱出ゲーム甲子園:全国高校生リアル脱出ゲーム制作選手権』.

https://realdgame.jp/koshien/2024/index.html

(2025年9月30日 取得).

———. 2025a.

「リアル脱出ゲーム甲子園:全国高校生リアル脱出ゲーム制作選手権」.

『リアル脱出ゲーム甲子園:全国高校生リアル脱出ゲーム制作選手権』.

https://realdgame.jp/koshien/

(2025年9月30日 取得).

———. 2025b. 「第 4

回全国高校生リアル脱出ゲーム制作選手権「リアル脱出ゲーム甲子園」大会参加ハンドブック」.

『リアル脱出ゲーム甲子園:全国高校生リアル脱出ゲーム制作選手権』.

https://drive.google.com/file/d/1up_2J5ozDNjTM8aoPWA9hXXGZjwoZsKW/view

(2025年9月30日 取得).